Ayer estuve en la Gala FEROX TODOMONTERÍA dentro de la Feria de la Caza en Badajoz. Brillantemente comandada por Emilio Jiménez con el arropo de un elenco de políticos e instituciones que, es de ley reconocer, aprecié mucho más concienciados con la significación de la caza para el mundo rural de la España abandonada que los de nivel nacional en general y andaluz en particular.

En ella fui honrado con un galardón, que aun ignoro si merecido o inmerecido pero, a todas luces inesperado, por el que no tuve menos que, antes de agradecerlo como merecía, congratular a su “responsable” Emilio Jiménez por su “proboscidea” memoria al recordarme a pesar de los años transcurridos ─casi veinticinco─ desde mi estancia en ese entorno.

Así como la magistratura acostumbra a formular que tan solo se manifiesta a través de Providencias, Autos y Sentencias, los escritores, o los que por tal nos tenemos, lo hacemos mediante Artículos, Novelas o Ensayos. Fiel pues a mi promesa, la cumplo esta mañana sin dejar pasar ni un rato más, bosquejando por encima algo de lo que para mí supuso en su momento hacerme cargo de la rehala de la casa.

Desde el primer momento en el que mi padre me pasó el relevo de los perros ─primeros años setenta─ tenía dos cosas clarísimas: Una rehala constituía una ganadería que a su vez se componía de tres elementos: perros, perrero y propietario, o las tres patas del banco, empleando el símil que tanta fortuna ha tenido entre los aficionados.

Respecto a la primera de ellas, en la casa se criaban cochinos en extensivo. Yo andaba harto de ver el gobierno de las piaras, tanto a porqueros como a veterinarios, y el celo que ponían en su manejo: alimentación, higiene de instalaciones y animales, tratamientos fitosanitarios que incluían periódicas desparasitaciones y vacunaciones, salubridad, selección de progenitores y posteriormente de camadas, etc.

Rápidamente me percaté de que no siendo los perros sino otro ganado más, deberían estar sometidos a cuidados similares y así como en todo tipo de colectividad zoológica, que la prevención resultaba mucho más eficaz y menos gravosa que la sanación, a veces a deshora.

Pero a su frente se hallaba “Serranillo”, en el campo el mejor perrero que ha existido jamás ─casi todo lo que sé lo aprendí de él─ y así lo reconocían sus pares, aunque en las perreras eminentemente caótico, por lo que todo andaba digamos que a maricón el último. Teniendo en cuenta que mi padre, más aficionado a la caza que a los perros dejaba que hiciera lo que le diera la gana y, además, toda la vida se había hecho así, en principio, no parecía dispuesto a mudar proceder.

Pero como yo continuaba en el empeño de establecer un control sobre los individuos que la conformaban, consideré oportuno la llevanza de un Libro de Registro Ganadero. Total, que, para no hacer el cuento interminable, mi primera “inversión” fue una libreta cuadriculada en la que anotaba todo evento que facilitase un mínimo de control. Más tarde aumenté su trazabilidad iniciando los inventarios de los animales, que incluían altas, bajas, parideras, progenitores en evitación de no traspasar la endogamia perniciosa, etc.

Establecido el control, había llegado el momento de la profilaxis y la alimentación. La tienda que me proveía de vacunas ─en aquellos tiempos su venta era libre con algunos requisitos─ me facilitaron el nombre de un laboratorio que, partiendo de aquellos componentes a los que podía acceder con facilidad ─recuerdo que el más peliagudo fue la harina de carne─ diseñaron dos piensos, uno de trabajo y otro de mantenimiento, que en toda época completaba con el pan vespertino, hasta entonces su único alimento. El resultado fue asombroso: Los mismos perros podían salir siete días seguidos.

Llevado a cabo lo anterior, pasé al apartado instalaciones. Hasta que llegué, había un corral para todo, las perras en celo se apartaban atadas en cualquier cuadra y lo mismo a la hora de parir. Total, que me metí en obras. Me hicieron varios corrales para los cachorros y los perros que aún no salían al campo, así como diversas parideras individuales. Aquello tomó otro aire.

Por aquel entonces sabía lo justo de podencos. Los que veía a mi alrededor y poco más. De ahí mi asombro cuando reparé que los animales que aparecían tanto en los grabados como en las pinturas egipcias eran casi idénticos a los perros actuales, principalmente los ibicencos. Mi gran afición a la historia, sumada a esta nueva curiosidad, me decidió a indagar.

Tras cinco o seis años investigando, durante los cuales el amparo de Arturo Morales, catedrático y director del Laboratorio de Arqueozoología de la UAM, resultó vital para ese propósito, en 2002 salió a la luz El Perro de los Dioses, concienzudo estudio acerca de los orígenes del podenco, para muchos uno de los más cualificados sobre el tema.

De las muchas evidencias que desvelé, sin dudar resaltaría dos: Por un lado, se trata del único perro cuyo agriotipo no es el lobo sino el canis simensis, chacal abisinio o caberú y por otro, su introducción en la Península y en la cuenca mediterránea, para nada estuvo relacionada con los fenicios quienes, como buenos semitas, sentían una aversión casi irracional hacia el perro.

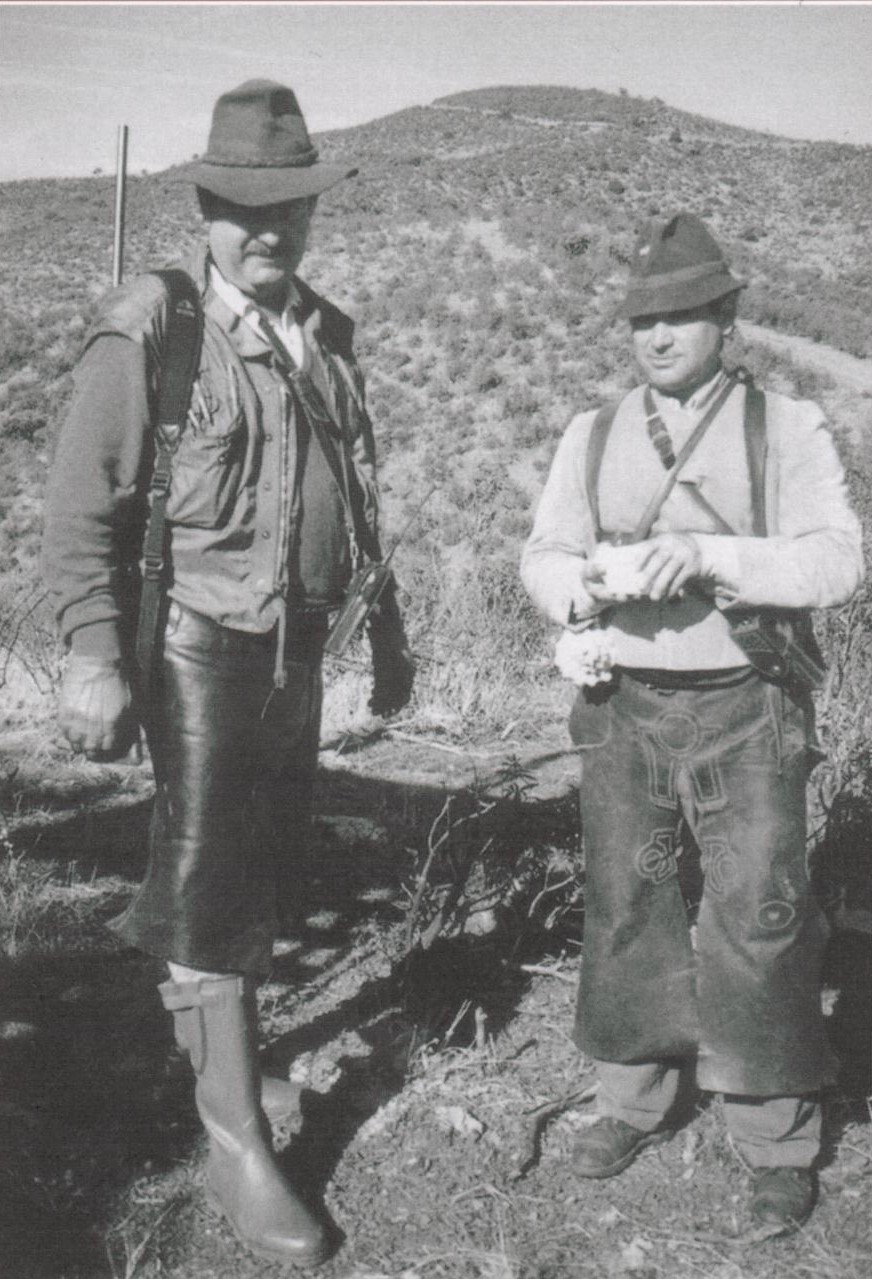

La persona que desde el principio más ha influido en mí como dueño de rehala sin duda ha sido Pepe Millán. Espíritu indómito, sin filtros en la lengua y carácter tan hosco como el mío, si escarbas su epidermis no encuentras más que corazón.

Siendo un riguroso facultativo especialista en oftalmología animal, le hace aún más valioso el hecho de que en absoluto menosprecie el conocimiento empírico, proveniente de generaciones de sanadores prácticos.

Armonizando ambos saberes, académico pragmático, ha logrado convertirse en un veterinario excepcional. Nos conocimos en mi primera visita a la clínica Viana y no digo que surgiese el flechazo, pero sí algo parecido. Sin decirle ni palabra captó el objetivo que pretendía alcanzar, se mostró de acuerdo con el mismo y lo hizo suyo.

No puede decirse que crease una raza puesto que ya existía y además tampoco lo pretendía. Lo que sí conformé a base de selección, introducción de algún tipo exógeno ─al comprobar que el podenco ibérico o andaluz sufría de unas hechuras más cargadas y voluminosas que su arquetipo ancestral, lo corregí incorporando unos pocos ejemplares de ca eivissenc, que dotaron al conjunto de formas más estilizadas y superior velocidad─ y al practicar lo que se conoce como cría en chenil exclusivo sin distraer el control exhaustivo de los límites aconsejables de la endogamia, fue un grupo étnico o “encaste de la casa” expresado en términos ganaderos, cuyo morfotipo y maneras de cazar los hacía inconfundibles desde lejos.

En este aspecto, supuso ayuda fundamental el libro Genética para Criadores de Perros de Roy Robinson, 1984, que me desbrozó los elementos básicos de la herencia: selección, endogamia, cría en línea y creación de líneas de sangre; o sea los principios de la genética de la reproducción

La selección la hacía en dos fases de la vida de cada animal. La primera al nacer las camadas. Era el momento de elegir de acuerdo con las necesidades de reposición, tanto el sexo como la capa. En el primer caso casi todo machos y pocas hembras, nunca más de cinco o seis en toda la rehala: una por reata o estirpe.

Y en el segundo, al perseguir berrendos en colorado, pues me quedaba con los cachorros más regulares. La fase definitiva de selección tenía lugar durante el campeo veraniego, siguiendo un sencillo razonamiento: Si hace el mismo calor y hay la misma escasez de bichos para todos. Entonces ¿por qué unos cazan y otros no? Y poniendo el umbral de admisión muy elevado, hacía los descartes, debiendo reconocer que con este sistema podría equivocarme un cinco por ciento de ocasiones, pero acertaba en el noventa y cinco por ciento restante.

Siguiendo ambas fases a rajatabla, los caracteres feno y genotípicos fueron transmitiéndose de generación en generación terminando por fijarse, con el resultado de que, si bien los primeros años el desecho era realmente numeroso, al cabo de muy pocos llegó a ser casi nulo.

Siguiendo mi razonamiento inicial de perros igual a ganado, el transcurso del tiempo me fue evidenciando su aledaña afinidad con el bravo.

Efectivamente, en ambos supuestos el trabajo fundamental es el que se realiza durante todo el año en la dehesa o en las perreras, no suponiendo otra cosa la apertura del toril en una feria de tronío o la suelta en una mancha de fuste, que la manifestación pública de esos resultados.

Dicho todo esto, aviso para navegantes/herederos de rehalas consolidadas: Ni por asomo se les ocurra imaginar que poseen un artefacto robotizado. Resulta mucho más que probable que aquello que tanto tiempo, afición y dinero costó lograr, se vaya al garete en un par de temporadas si se desampara a su albur.

Para finalizar, me cabe el orgullo de afirmar que las más emblemáticas rehalas del país portaron sangre Olías en sus venas. Naturalmente existen otros tipos de rehalas, tantas como collares, más como ya tengo repetido, yo de lo que no sé no hablo.

Juan de Dios Olías

Premio Podenquero de Honor a la Rehala 2025